据链家内部人士称,其管理层具有强烈的危机意识,时常作战略推演,分析谁会颠覆链家的地位。得出的结论有两个,「一是空军来袭,对手发动线上力量攻打线下。另一种是农村包围城市,对手

据链家内部人士称,其管理层具有强烈的危机意识,时常作战略推演,分析谁会颠覆链家的地位。得出的结论有两个,「一是空军来袭,对手发动线上力量攻打线下。另一种是农村包围城市,对手在链家尚未布局的城市抢占先机,置自己于孤岛状态。」

所以链家必须提前出击,发力线上平台同时扩张到二三线城市去,顺便靠自己的规模优势,革了整个房产交易的命,即推进中国的 MLS。

左晖在接受媒体采访时也有另一中说辞,他表示即使在行业艰难的 2017 年,链家的营收同样不错,之所以要做贝壳,是为了找到一个更大的舞台。

两种说法自然都有道理。不过,我认为还有两点需要补充,便是一个短期目标。

短期目标,是链家在上市压力下,必须找到比二手房产交易更有想象力的发展故事。但凡诉诸于实体的产业,市盈率都太低,小米死活不承认自己是硬件厂商,硬贴互联网不成也要造出个「新物种」来,目的便是如此。

链家要做平台,道理自然相似。即使左晖声称政策压力下链家的业绩仍然不错,他也不能否认二手房市场遭遇波动的事实。我爱我家的研究院在 2017 年 5 月份曾发布数据,受政策影响,最严重的一周二手房成交量环比下滑达到了 60% 之多。

政策压力下出现下滑不可怕,大规模的波动才是影响资本市场对于企业的发展前景判断的关键。所以链家做平台,短期目标还是为了增加资本市场的认可度,为上市时拉高估值铺路。

要达成上述目标,链家是否具有这样的能力尚不能盖棺定论。且时间紧任务重,上线刚满一年的贝壳,还需要解决几个关键问题。

第一,国内房产交易现状与 MLS 模式的巨大差别。

MLS(Multiple listing service)最早诞生于 19 世纪,最初是一群从事房产销售的经纪人,定期在固定场所交流买卖信息,进而提高买卖双方的沟通效率。

互联网时代到来后,一些平台试着将这一模式搬到线上。由两位前微软高管创办的 Zillow 便是典型的一个,目前其市值约为 90 亿美元,巅峰时期市值达 110 亿美元。

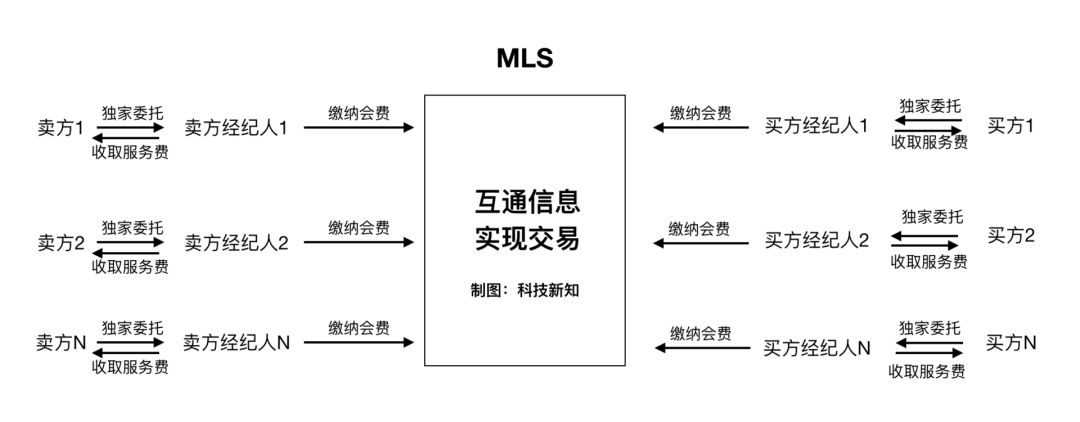

MLS 模式的交易方式,简单可以分拆为下图:

如图,美国房产市场的 MLS 模式,在多年发展后,形成的重要特性在于买卖双方「独家委托」,这保证了整个交易效率的大幅提升,也是 MLS 得以延续下来的基础。独家委托合同具有一定的有效期且可以单方面违约,但即使买卖双方可以更换经纪人,但单词次委托方只有一个。

仅这一点,就足够显示出链家贝壳在执行 MLS 时所遭遇的根本难题。在国内目前的市场上,无论是房屋买卖还是租赁,卖方作为绝对强势的一方,一般会在多家中介机构挂牌交易,因此抛开尚未解决的假房源问题,各中介之间的信息重合也阻碍了 MLS 的存在必要性。

第二,MLS 作为平台的核心是削弱中介品牌,突出经纪人个人,这在普及过程中,具有相当的推广难度。事实上,贝壳成立一年,多数中介品牌反应出的态度,都在于「不加盟怕错失良机,加盟怕削弱品牌」的矛盾中,阻碍了贝壳平台规模的扩展。

第三,则是站在更长远的角度看。MLS 对于经纪人个人能力的要求极高,在美国得以发展的前提是具有官方出台的「经纪人就业执照」的考核,国内仅凭链家单一的力量,尚不足以支撑行业的全面变革。

基于上述三点,MLS 本质上是对国内房产销售中介行业的全盘否定与重建,链家贝壳的实力和本身的推动力应该被承认,但要完全实现 MLS 模式的再现,只能说道阻且长。